É possível que, a cada novo visionamento, se mude de perspetiva sobre o que realmente está em causa, ou a quem possam ser atribuídas responsabilidades sobre a tragédia emocional na qual se estrutura a narrativa de Lavagante, o conto de José Cardoso Pires deixado por publicar em vida, e em boa hora chegado ao cinema, pela mão de Mário Barroso a partir do trabalho iniciado por António-Pedro Vasconcelos.

É um filme seco, cheio de arestas como as pinças do lavagante, que atira as personagens umas contra as outras e contra as suas próprias convicções, talvez porque, como na frase sublinhada por aquele que ia morrer em Balada da Praia dos Cães, de contexto contemporâneo a este, “nós já estamos todos mortos”.

Este nós majestático é o país, o dos estudantes que ensaiam uma revolta, e o das filhas de amigos de inspetores da PIDE que se tomam de amores (tomarão realmente?) por médicos que acham que salvar a vida de vítimas colaterais de bombas lançadas por resistentes não é um trabalho político. Este “nós”, usado em surdina para apontar o dedo, é o das mãos que não saberão escrever livremente quando a censura acabar – porque acabará, dirá uma das personagens; porque acabou -, e é o das razões inexplicáveis que se tornam factos e se traduzem em consequências que afastam que, como esse outro que morreu às mãos dos que eram seus cúmplices, novamente em Balada da Praia dos Cães, “estava a viver plenamente no auge da paixão”.

Este é um filme de descrições, sem ser um filme exemplificativo. Descreve a surpresa e o espanto; descreve o encantamento e a consciência do risco; descreve as tentativas de alerta e os esquemas de controlo; descreve uma cidade e um país limitado na sua própria narrativa; e descreve o tempo e a espera.

Lavagante (2025) é um filme extraordinário na clareza do seu dispositivo: cada personagem tem a sua verdade sobre o que aconteceu, sobre como atuou e se tornou vítima de qualquer coisa maior do que a razão que as levou a verem-se naquele lugar. E é quando disso nos damos conta – à primeira, depois, ou lentamente – que compreendemos como este filme só poderia existir, de facto, na distância que agora podemos ter sobre o que nos aconteceu. Este “nos aconteceu” somos nós, porque o centro não é o lavagante, mas o isco que engorda o safio até não mais poder sair da sua própria armadilha. “Não chegaram nem se interessaram, embora pudessem tê-lo feito, já que ninguém, mas ninguém, hoje em dia está livre de culpa ou de ser envolvido por denúncia, por palavras e por relações de acaso, na grande conspiração”, escreveu Cardoso Pires para falar da vigilância, a oficial e a da sobrevivência, que moldou o país e ainda hoje justifica o olhar por cima do ombro.

Mário Barroso filma isto tudo com um conhecimento de causa, uma certeza e de um lugar que observa as personagens no seu próprio redil, uma demonstração narrativa de como “pesa o tempo vencido sobre alguém que se aventura a descrevê-lo”. Este é um filme de descrições, sem ser um filme exemplificativo. Descreve a surpresa e o espanto; descreve o encantamento e a consciência do risco; descreve as tentativas de alerta e os esquemas de controlo; descreve uma cidade e um país limitado na sua própria narrativa; e descreve o tempo e a espera. Fazê-lo entre “a verdade material” e a “verdade essencial”, para usar as expressões que o crítico João Gaspar Simões escolheu para falar de José Cardoso Pires e o polícia Elias Santana de Balada, é a imensa generosidade de um filme para com o material do qual parte: “O céu por cima de nós permanece fechado, mas o ar tornou-se mais leve, mais frio. Só agora me apercebo da frescura que paira no alpendre, dando à voz do meu amigo uma pureza que só a madrugada sabe dar aos sons. É a noite a despedir-se, penso, é a madrugada. Parece vir longe ainda, mas a surpresa deve estar próxima; dum momento para o outro podem ressuscitar todos os vultos da terra e temos o milagre da antemanhã”.

Outros contos de Cardoso Pires haviam já tinham sido adaptados ao cinema: A rapariga dos fósforos (Luís Galvão Teles, 1978, disponível na RTP Arquivos), a partir de Dom Quixote, as velhas viúvas e a rapariga dos fósforos; Ritual dos pequenos vampiros (Eduardo Geada, 1981), “fábula realista sobre a hipocrisia da moralidade e dos bons costumes estado-novistas” (Ricardo Vieira Lisboa no catálogo dedicado ao realizador, 2025), e Casino Oceano (Lauro António, 1984, disponível na RTP Arquivos), a partir de Week-end, originalmente reunidos em Histórias de Amor (Gleba, 1952), que a censura classificou de “contos de misérias sociais e em que o aspeto sexual se revela indecorosamente”, contos “imorais”, para “proibir”. Mais tarde … fósforos e …vampiros foram reunidos em Jogos de Azar (1963), que juntava, entre outros, Os Caminheiros, adaptado como Três Caminheiros (João Guerra, 2006), vindo de um outro livro a que dera nome, publicado em 1949. Houve ainda, não sendo um conto, De Profundis, valsa lenta (1997), a base para Sombras Brancas (2023) de Fernando Vendrell, e claro, os romances Balada da Praia dos Cães (1982), adaptado por José Fonseca e Costa (1986) e O Delfim (1968), realizado por Fernando Lopes (2001), que também quis filmar Lavagante.

O filme de Mário Barroso não ignora todo este legado, fazendo rimas internas com outros filmes: o lavagante no aquário do bar responde ao lagarto que Elias Santana alimentava no seu quarto em Balada da Praia dos Cães, e que surgirá nos primeiros planos de O Delfim, numa pedra em frente à igreja; há ópera em O Delfim, e volta a haver agora em Lavagante; Rui Morisson, o narrador de O Delfim, e o próprio Cardoso Pires em Sombras Brancas, aparece como o dono do bar onde as personagens se encontram, e se isto são detalhes, é também reflexo de uma genealogia que torna mais grave, porque atenta, o desabafo de José Fonseca e Costa numa entrevista sobre a Balada da Praia dos Cães: “é muito difícil fazer filmes que retratem a realidade portuguesa sem trazer ao de cima tudo o que a determina e condiciona”. Com este filme, sublinha-se aquilo que Bruno Vieira Amaral, o biógrafo de José Cardoso Pires, escreverá em Integrado marginal (Contraponto, 2021): uma escrita assente nos limites da ficção, que deixava de ser “uma abstração das suas fantasias burguesas, e tornava-se uma pessoa de carne e osso, viva e autónoma, capaz de suscitar ódio”. Esta passagem será sobre O Anjo Ancorado, que Fonseca Costa tentou, durante anos, adaptar, e que será temporalmente próximo de Lavagante, inicialmente publicado, em esboço, em 1963, na revista O Tempo e o Modo (depois publicado em 2008 pela Edições Nelson de Matos).

Ali, como neste conto, é o país desencontrado que Mário Barroso vai filmar a partir dos camarotes do São Carlos – que não existem no romance, mas serão memórias vindas do projeto de António Pedro-Vasconcelos, porque já em Aqui d’El Rei (1991) as personagens olhavam para o palco olhando para si mesmas, antes era a Traviata, agora é a Tosca, antes era a mulher caída, agora é a mulher que, para salvar o amante, se sacrifica, ela que não acreditava em sacrifícios inúteis; ela que será o safio; ele que achava ser a vítima.

No jogo entre estas três personagens, Mário Barroso observa os vícios que a resistência cria num olhar que quer ver apenas aquilo em que acredita. É por isso defensável a tese de que desde o início, e na adaptação cinematográfica, Cecília mente. E só não mentirá porque o que sobre ela temos acesso, o é na perspetiva de quem conta.

Como em Balada da Praia dos Cães, “nunca se sabe ao certo se aquilo que se está a contar é verdade ou mentira”, e se insistimos nesta relação, é porque romance e conto são contemporâneos, como o é O Anjo Ancorado, onde se lê, ao décimo segundo capítulo: “Há nos areais umas ervas um tanto à semelhança do tojo, mas menos complicadas, soltas e muito leves. Dão-se, dum modo geral, em terrenos desabrigados, à mercê do vento, pois é o vento que as defende: não as quebra, uma vez que são longas e delgadíssimas para lhe resistirem; por outro lado, livra-as dos cardos e do trevo bravo, praga que tudo arrasa onde chega”. Como não ver aqui a descrição do próprio país, “espaço fechado, lugar de infelicidade e solidão”, como escreveu Antonio Tabucchi no prefácio à edição de 1990 do brevíssimo conto com vista para Peniche, lugar de prisão política dos que assustavam “um sistema esclerosado, sulcado por profundas fissuras, que causou na alma das pessoas desgastes já irremediáveis abrindo galerias obscuras onde habitam justamente a infelicidade e solidão”.

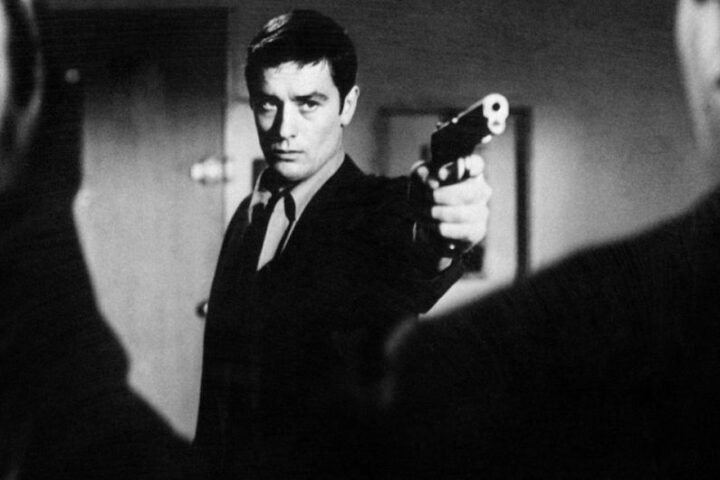

Vamos encontrar estas personagens num bar de praia, com um jornalista (Nuno Lopes), um médico (Afonso Lagarto) e uma enfermeira (Leonor Alecrim, pragmático contraponto, interpretado com a violência certa de quem sabia ser dispensável, mas resistia), à espera que a ditadura passe, enquanto os rapazes embarcam no Cais da Rocha para a sua própria morte física, porque moral já há muito estava enterrada, sob o peso da falência do país. Há de chegar “essa cabra, grandessíssima cabra”, Cecília, a fumar como a Lauren Bacall, certamente mais a Bacall do To Have And Have Not (Ter ou Não Ter, 1944) de Howard Hawks e Key Largo (Paixões em Fúria, 1948) de John Huston, do que das screwball comedies que seguiram após a guerra. Daniel, o médico, certamente que não perderia tempo a ver as frivolidades, ocupado que estaria a “não macular o retrato duma mulher que afinal se reflete nele”.

Júlia Palha, na inteligência vagarosa com que ceifa o ecrã, é essa Cecília que se liberta, ainda assim, de qualquer tipificação de femme fatale, precisamente pelo modo como a câmara de Mário Barroso a observa, e ela a esta se oferece. É uma interpretação cheia de graça, para lá da pose, atenta ao difícil muro onde ficavam, sozinhas, mulheres como esta Cecília, “testemunha rigorosa a ditar o seu auto”, filmada à volta, e não colada aos arquétipos que o cinema da nouvelle vague tão bem recriou [aquele plano à la Bardot em Le Mépris (O Desprezo, 1963) de Jean-Luc Godard, todo ele falso, porque ela sabe que mente – mas para quem? Talvez para nós acreditarmos que é igualmente vítima – só sublinha sua condição de “mulher inabitável”, para ir buscar a expressão a outro romance, O Delfim].

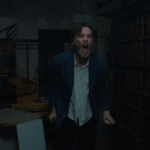

Não há na sua interpretação qualquer margem de cedência a uma confissão, toda ela construída a partir da expetativa dos homens, seja o do fascista Selaviza, “o sapo”, interpretado por Diogo Infante com a gravidade de quem conhece o sistema por dentro, e nele se forjou para poder sobreviver, amoralmente, apagando-se e à sua juventude – e que resulta num extraordinário eco do que poderá ter acontecido aos que são da mesma geração do idealista Jorge, que interpretou em Sinais de Fogo, adaptação do romance de Jorge de Sena (Luís Filipe Rocha, 1995), sobre a resistência no final da década de 1930 – ; seja o médico Daniel, ardilosamente extraído de um lugar de dor por Francisco Froes, que suporta a contradição da descoberta numa interpretação à beira da ruína emocional [António Pedro-Vasconcelos não o soube ver assim na inocência da personagem que interpretou em Parque Mayer (2018), cronologicamente anterior a este período, mas a esperança é linear e retrospetivamente coerente]. São, um e outro, vetores de um triângulo desigual, porque ninguém tem o que quer.

No jogo entre estas três personagens, Mário Barroso observa os vícios que a resistência cria num olhar que quer ver apenas aquilo em que acredita. É por isso defensável a tese de que desde o início, e na adaptação cinematográfica, Cecília mente. E só não mentirá porque o que sobre ela temos acesso, o é na perspetiva de quem conta. Quando ela o conta, já se está a desculpar. Escreve Cardoso Pires: “No momento presente, dois meses passados sobre o assalto do Galo Velho e dos seus homens, o Meu Amigo recorda com precisão o brilho estranho que iluminou o rosto de Cecília enquanto esperava a visita dos intrusos, ouvindo-lhes os passos na escada, a pausa indecisa no patamar, o toque na campainha…”

O modo como Júlia Palha faz desta dúvida o seguro jogo da sua composição, permite admitir que assistimos, apesar do seu percurso, ao nascimento de uma atriz, que sobrevive – ou se constrói – à própria descrição no romance: “cabelo claro, busto pequeno em relação às coxas que são longas e possantes, pernas e pés sólidos (herdados de camponeses habituados a cobrir, descalços, grandes distâncias arenosas) e, para terminar, uma fria altivez dominando um corpo vivaz.” A sua Cecília é isto em primeira descoberta que de modo algum limita o que antes fez, apenas torna este momento intenso num limite que revê o lugar a partir do qual poderá ser vista. Nas sequências finais, que o argumento do filme guarda para sim, ao contrário do romance, é esse caos emocional que se impõe, como se nem a pose, nem os argumentos nem a estratégia a valessem: apenas o seu próprio rosto como matéria de dúvida – “uma mulher transforma-se conhecendo a vida”, lê-se no romance e dirá Cecília a Daniel – e lugar de projeção da nossa própria dúvida.

É, talvez, a grande surpresa deste filme que, na acidez da sua brevidade, nos interpela sobre as imprudências “devidamente calculadas”, como na citação de Napoleão que Cecília colará num livro proibido oferecido a Daniel. O filme oferece-se como lugar de interrogação sobre a verdade da, e na, mentira, devolvendo-nos, o “urro noturno, um risco desolado que percorre a mata e desenha uma ruga áspera no ar parado”.

★★★★☆

Todas as citações, exceto quando indicado, são retiradas da edição do conto pela Relógio d’Água (2025)