A premissa deste novo filme de Argento, que marca o regresso à realização dez anos após Dracula 3D (2012), não pode deixar indiferente a memória dos espectadores dos seus filmes de glória, sobretudo na década de 70 e 80. Há aquela cena em Suspiria (1977), que quem viu não esquece, na qual o pianista cego que trabalha na escola de dança atravessa uma praça à noite vazia, orientado pelo seu cão guia. Forças misteriosas levam a que o cão coma a garganta ao dono, num momento em que é a música dos Goblin que enche o vazio do espaço, penetrando-o dessa tal presença sem corpo. Occhiali neri (Óculos Escuros, 2022), que provém de um argumento escrito em 2002, com o habitual colaborador Franco Ferrini, parece ter querido expandir esse momento para um filme.

Agora a protagonista é uma prostituta que, ao ser perseguida por um assassino, fica cega e se aproxima de Chin, um menino chinês que o dito acidente deixa órfão de pai e coloca a mãe em coma. Mas, ao contrário desse momento de Suspiria — e tantos outros que fizeram de Argento um dos maiores realizadores do género —, em Occhiali neri, a metodologia parece ter-se transformado ao ponto de banalizar as presenças e os eventos, como uma auto-análise de um sonho. Nunca foram os argumentos o forte do cinema de Argento, pelo que este procurava dissolver os elementos do real num jogo barroco de cor, música e outros elementos mais ou menos simbólicos que nos faziam entrar num mundo sem que nos preocupássemos especialmente com a causalidade.

Em Occhiali neri, há uma cegueira como pleonasmo: a protagonista vê menos, literalmente, e o espectador, porque vê sempre tudo, também ele devém cego.

Aqui, tudo parece já digerido e isso faz dos azuis das sereias dos carros de polícia, das batidas cardíacas da música de Arnaud Rebotini (mesmo assim, o melhor do filme), ou da poética do sangue e da violência no tropo de Argento da mulher indefesa algo como um best of de set pieces para nostálgicos, momentos que vamos procurando numa trajectória pouco surpreendente. Exemplos dessa clareza são precisamente a origem da cegueira da protagonista, as motivações arrumadinhas do assassino ou a tentativa de um certo discurso sobre a ideia de integração do menino asiático, que acaba por funcionar como “duplo” do cão guia da protagonista.

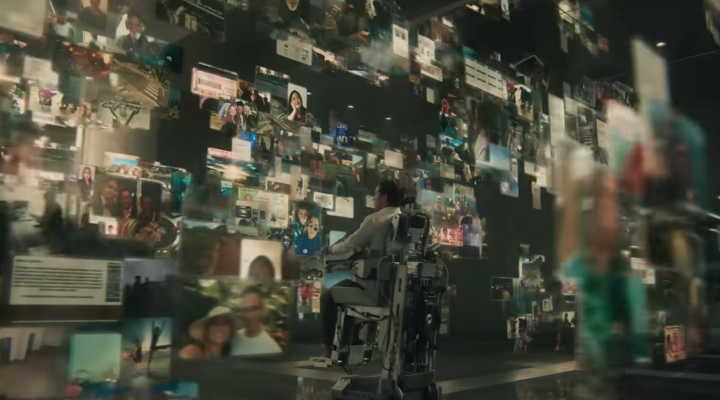

O Argento de outrora faria do não-ver aquilo que Terence Young fez com a personagem de Audrey Hepburn em Wait Until Dark (Os Olhos da Noite, 1967). Momentos de tensão e perigo construídos na negação da imagem ou o agigantamento de outros sentidos (embora o olfacto seja algo que o filme parece querer explorar, mais até do que a audição). Mas, pelo contrário, existem por aqui demasiados telemóveis a colar as cenas entre si e Chin funciona como esse eco explicativo de um enredo convencional. Se a protagonista não vê, nós vemos e essa discrepância entre a informação diegética e não diegética retira atmosfera ao filme.

Se o truque na alegoria crítica ao consumismo de They Live (Eles vivem, 1988) de John Carpenter era que os óculos de sol, “cortando” um dado espectro da visão, revelavam mais do real, isto é, revelavam uma “cegueira paradoxal”, em Occhiali neri há uma cegueira como pleonasmo: a protagonista vê menos, literalmente, e o espectador, porque vê sempre tudo, também ele devém cego. Uma das ironias de tudo isto é que foi o velhinho Argento, que era o novo Argento, quem nos ajudou a construir ferramentas conceptuais e analíticas para que pudéssemos, hoje, compreender como é bem intencionado, mas até certo ponto falhado, o novo Argento, realizado pelo velhinho Argento.

★★☆☆☆